Actualidad

La deuda

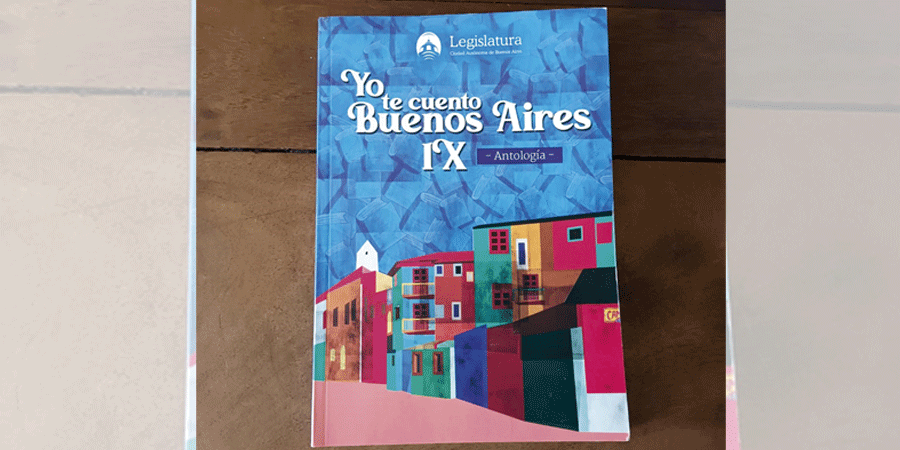

Con el cuento “La Deuda”, Mariana Ruiz ganó el concurso de cuentos Yo te cuento Buenos Aires IX, te compartimos el texto ganador.

Escribe Mariana Ruiz

Betty no sabía qué hacer, necesitaba ordenar sus ideas y su economía, las dos estaban tan revueltas como el departamento en el que vivía desde hacía años. En ese lugar no podía pensar más, así que salió a caminar por el barrio. Conocía Flores de memoria.

Anduvo por Rivadavia. Había pocas personas y menos autos. Recién ahí se dio cuenta de que había poca luz, ¿anochecía o amanecía? No había registrado la hora. Las paradas de colectivos, vacías, tan vacías como su caja de ahorro.

Dobló en Gavilán, cruzó la vía y se detuvo porque le llamó la atención un hombre robusto, de piel morena, que estaba parado en la puerta de una casona antigua. Se acercó y le preguntó qué había ahí adentro.

El hombre la miró de arriba abajo y, sin decir una palabra, se corrió a un lado y la invitó a pasar. Betty anduvo por un pasillo largo de baldosas rotas. Solo la guiaban una luz que venía del fondo y un murmullo que crecía a medida que avanzaba. Llegó a la puerta, y el murmullo se convirtió en voces más nítidas. Todos los sonidos eran claros.

Una señorita cargaba una bandeja que le colgaba del cuello, donde había paquetes de cigarrillos y otras cosas que no registró. Vestía un corsé rojo abrillantado y unas medias negras de red. Le dio la bienvenida.

Pensó que acaso se había metido en un bar de otra época. Medio a los gritos, la del corsé anunció las reglas de la casa. Le explicó qué se jugaba en cada mesa y en dónde estaba la barra. Mientras, Betty miraba las mesas redondas con paños verdes, hombres exaltados fumando habanos, vasos de whisky por doquier, mujeres sensuales merodeando, tan sensuales como la que la había recibido, naipes, dados, fichas de todos los colores.

Betty sintió que el destino y esa noche la habían guiado hasta ahí: ella era buena con las cartas. Antes de empezar a jugar, se acercó a la barra, pidió un Martini, se sentó a una de las mesas, y el juego comenzó, y ella ganó. Todas las partidas, ganó.

Salió de madrugada.

¡El trabajo!, recordó. Y se apuró para llegar a tiempo.

A la tarde en la oficina se sintió cansada. No importa, dijo. Esta noche regresó y terminó de juntar el dinero que me falta para pagar la deuda. Esa maldita deuda que desde hace meses me tiene de mal en peor.

Cuando regreso del trabajo casi al punto del desmayo, durmió unas horas. Se duchó, se vistió con lo mejor que tenía y salió hacía ese bar prohibido.

El hombre moreno, como la noche anterior, la dejó entrar.

En cuanto franqueó la puerta, Betty sintió otra vez que había viajado en el tiempo. Y, ya más relajada comprobó que los asistentes también estaban vestidos como en otra época.

La importancia de posicionarse en Google Maps a la hora de venderle a los vecinos del barrio

Se le acercó una nueva mujer con corsé, en esta ocasión negro abrillantado, y le quiso explicar las reglas. Betty la calló rápido diciéndole que las conocía. Fue a buscar el Martini y se sentó a la misma mesa de juego de la noche anterior. Apostó todo lo que había ganado, y volvió a ganar. Los hombres que la rodeaban la miraron con desconfianza; no les hizo caso y siguió jugando y ganando. Cuando comprobó que había juntado lo que necesitaba, dio por terminado el juego. Agarró la cartera y las fichas, y fue hasta la caja para cambiarlas.

La caminata hasta su casa, apretando fuerte la cartera, se convirtió en corrida y se convirtió en angustia y se convirtió en llanto. Ya frente a la puerta, el tembleque de las manos le impedía insertar la llave. En cuanto logró hacerla girar, unos brazos fuertes la rodearon y una mano le tapó la boca. La voz de un hombre le susurró al oído que iba a entrar con ella.

Subieron por las escaleras, porque el ascensor tenía espejos y el hombre no quería que lo viera. Entraron. Él la empujó, y Betty cayó al suelo contra la mesa ratona, el vidrio estalló en mil pedazos. El hombre se le abalanzó, la dio vuelta, le apretó el cuello y le dijo que le entregara la plata. Ella tanteó el piso. A punto de perder la conciencia y con la poca fuerza que le quedaba, consiguió agarrar astilla grande, y se lo clavó en el cuello. El chorro manchó a Betty de rojo, le manchó las manos, le manchó la ropa y corrió hacia la puerta del departamento como un arroyo.

El tipo se retorcía.

—¡Tramposa! ¡Tramposa! ¡Tramp… —gritaba. Y, mientras gritaba, iba desapareciendo.

La luz del poste de la calle que entraba por la ventana, único testigo, iluminaba la escena aterradora. Betty pensó que perdía la cordura. Desesperada, agarró la cartera con lo que había ganado y salió para ese garito a devolverla.

Corrió por Rivadavia, cruzo Pedernera, e intentó tocar a la estatua de San José para que la ayudara. No estaba; tampoco, las barandas de las escalinatas de la Basílica. Encaró hacia las vías y las cruzó a paso rápido. No encontró la casona antigua ni al hombre robusto, de piel morena, que la había invitado a entrar, y pensó que se había confundido de cuadra. Corrió hasta la esquina para ver el nombre de la calle, y leyó: Gavilán. Volvió sobre sus pasos: ante ella se levantaba una casa abandonada.